기자의 영어 苦鬪記

⊙ 英詩 지었으나 운율이 하나도 안 맞았다고 0점 받아

⊙ 국내 영자신문사에서 일하며, ‘문어발식 경영’ ‘박스피’ ‘창조경제’ ‘소득주도성장’ ‘국정농단’ 등 번역에 애먹어

- 국내 한 미국유학 학원의 수업 모습. 강의실 밖에 영어 수험서들이 가득하다. 사진은 기사 내용과 관계 없음. 사진=조선DB

이른바 ‘조국 게이트’로 지난 한 달여간 여론이 떠들썩했다. 조국씨 전 장관(이하 동)와 그(분)의 가족에 관한 여러 의혹이 터져 나왔다. 여론이 크게 동요한 것은 딸인 조모(某)씨의 논문 문제였다. 조모씨가 한영외고 시절 2주간 인턴으로 참여해 논문 제1 저자로 이름을 올렸다는 것이다. 서울대와 고려대에서 열린 조국 반대 촛불집회에서 학생들의 주된 분노는 여기에 초점을 맞추고 있었다.

학생들을 포함한 여론이 분노한 또 하나의 이유는 조국씨의 해명이었다. 그는 “우리 아이가 영어를 좀 잘하는 편”이라며 “연구 성과를 영어로 정리하는 데 큰 기여를 했다고 평가한 것 같다”고 했다.

그러자 자유한국당 주광덕 의원은 조모씨의 한영외고 재학 시절 생활기록부를 입수, 그의 영어 과목 성적이 4~8등급이었다고 주장했다. 그의 성적이 중하위권이었다는 것이다. 주 의원은 “조 후보자가 딸이 하도 영어를 잘해 논문 제1 저자가 될 수 있었고 고려대에 입학했다고 해, 생활기록부를 제보받을 때 제보자에게 ‘성적은 어떠냐’고 물었다”고 한다. 제보자는 조모씨가 “영어를 잘한 것이 전혀 아니다”라고 했단다. 주 의원은 조모씨의 국어 등급은 “8~9등급이었다”고도 했다.

대한병리학회는 결국 이 논문을 취소했다. 《동아일보》 보도에 따르면 논문을 지도한 장영표 교수는 조모씨가 쓴 논문 초고를 대한병리학회에 소명자료로 제공했다. 조모씨가 작성한 2쪽 분량의 논문 초고에는 서론과 실험 방법 정도만 적혀 있었고 결과와 고찰, 참고문헌은 없었다고 한다. 논문 취소 관련 회의에 참석한 사람들은 “영어를 능통하게 하는 사람의 문장이 아니다” “영어를 못 해 당황스럽다”는 말을 했다고 한다.

기자도 고등학교부터 대학교까지 미국에서 공부를 했다. 조국씨의 해명을 듣고 논문을 읽어봤는데 논문에서 가장 중요하다고 할 수 있는 초록(abstract)의 첫 문장에서부터 오타가 나왔다. ‘일산화질소 합성효소’라는 영어 단어 ‘nitric oxide systhase(NOS)’가 첫 문장에 있었다. 그러나 ‘systhase’가 아니라 ‘synthase’이다. 초록에는 두세 개의 또 다른 문법적 오류도 있었다. 문법뿐만 아니라 내용 자체도 매우 어렵다. 나의 경우 유학 중인 고등학교 때에 이런 글을 작문하거나 번역하지는 못했을 것 같다. 일련의 사태를 보면서 고등학교와 대학교 시절 내 영어 실력을 떠올리게 됐다.

버거킹에서

나는 약 10년간 미국에서 유학했다. 중학교 3학년 때 미국으로 건너가 고등학교와 대학교를 다녔다. 한국에서 초등학교와 중학교를 다니면서 영어를 공부했다. 영어 성적이 나쁘지 않았기 때문에 처음 미국으로 갈 때 큰 두려움은 없었다. 오산이었다. 뉴욕 JFK공항에 도착했는데 스피커에서 나오는 안내 방송, 지나가는 사람들의 대화 모두 알아듣지 못했다. 모든 소리가 소음으로 들렸다.

미국에 간 지 얼마 안 돼 집 근처에 있는 버거킹에 간 적이 있다. 한국에서도 버거킹에 가봤고, 대표 메뉴가 와퍼인 것은 알고 있었다. 한국에서는 관심이 없었는지 영문 표기가 안 돼 있는지 잘 기억이 나지 않았지만, 와퍼의 영어 스펠링이 ‘whopper’라는 것을 처음 알게 됐다. 그때는 혹시 ‘콩글리시’를 하면 어떻게 하나, 실수하면 어떻게 하나 등의 걱정을 많이 할 때였다. 그러다 갑자기 와퍼가 콩글리시 아닌가 하는 생각이 들었다. ‘Who’는 ‘후’라고 발음을 하니 와퍼가 아니라 ‘후퍼’가 돼야 하는 것 아닌가 했다. 당당하게 주문대로 가서 ‘캔 아이 해브 후퍼’라고 말했다. 날 쳐다보고 웃음을 참지 못하던 여자 종업원의 표정이 잊히지 않는다. 나의 좌충우돌 유학 생활은 그렇게 시작됐다.

미국 시골에 있는 작은 고등학교의 수업시간은 모든 게 새로웠다. 한국에 있을 때 미국 드라마나 영화를 자주 접하지 않아 더 그랬던 것 같다. 미국 학교 관련 영화에서나 보던 큰 로커가 나를 위해 제공됐다. 수업은 한 교실에서 똑같은 친구들과 듣는 게 아니라 수업마다 교실을 옮겨 가는 것도 신기했다. 모든 학생이 다 같은 과목을 듣는 게 아니라 대학교처럼 선택해 듣는 체계였다.

‘버슈, 버슈’

수업할 때 항상 궁금한 게 있었다. 누가 재채기를 하면 옆 사람들이 계속 “버슈, 버슈” 하는 것이었다. 재채기한 사람은 “땡큐”라고 답했다. 재채기한다고 핀잔을 주는 것 같다는 느낌은 들었는데, ‘땡큐’라고 답하니 도무지 무슨 뜻인지 이해가 안 됐다. 한국 학생들처럼 어떤 단어의 줄임말이나 속어를 사용하는 것 같았다. 궁금한데 이를 누구한테 물어보는 게 부끄러웠다. 스펠링을 모르니 사전을 찾아볼 수도 없었다. 그러다 나중에 영화에서 좀 천천히 말하는 것을 듣고 ‘버슈’는 ‘블레스 유’(bless you·저런, 몸조심해요)를 빠르게 말한 것임을 알게 됐다. 중세 유럽에서 흑사병이 유행했을 때 사람들이 재채기 증상을 보이다 죽은 데서 유래했다고 한다. 영어만 배워야 하는 게 아니라 새로운 문화를 같이 배워야 한다는 것을 알게 됐다.

유학길에 오를 당시 미국에 대해 갖고 있던 선입견은 하버드대학, 매사추세츠 공대 등 천재들이 모인 나라였다. 수학시간이었다. 선생님이 스케치북에 ‘0.2’라고 적힌 숫자를 보여주자 학생들이 영어로 무언가를 외쳤다. 스케치북을 넘기자 ‘0.5’ ‘0.4’ ‘0.3’ 등 숫자가 계속 바뀌어 나왔다. 학생이 답을 하면 선생님은 계속 숫자를 바꿨다. 도대체 0.2나 0.5 같은 숫자로 무엇을 하려는 것인지 몰랐다. 뭔가 심오한 뜻이 있는 것만 같았다. 몇 분 지나자 학생들이 답하는 것은 0.2를 영어로 ‘10분의 2(two tenth, two out of ten)’라고 말한다는 것을 알게 됐다. 고등학교 수업인데 0.2는 10분의 2라는 것을 배우는 것이었다.

알고 보니 내가 영어를 잘하지 못해 배려하는 차원에서 다른 과목 역시 가장 쉬운 반에 배정해준 것이었다. 이후에는 상급 수학 수업으로 바꾸게 됐다. 수학의 경우 한국에서는 중위권 실력이었으나 미국에서는 ‘천재’ 대접을 받았다. 다른 학생들은 다 계산기로 문제를 푸는데 암산으로 풀기 때문이었다. 어려운 문제도 아니고 단순 곱셈, 나눗셈 문제들이었다. 이유는 잘 모르지만 미국은 중고등학교, 대학교 수학 과정에서 계산기를 무조건 사용하고 이에 의존한다. 실수를 줄이고 항상 정답을 주는 계산기로 공부하는 것이 맞는지, 머리를 사용해 풀어나가는 것이 맞는지는 수학 전공이 아니라 잘 모르겠다.

‘詩 쓰기 0점’

고등학교 영어 수업은 어려웠다. 영문학 최초의 서사시로 알려진 〈베오울프(Beowulf)〉, 중세 영국의 시인 초서가 지은 《캔터베리 이야기》를 읽어야 했다. 이 과목의 성적은 처참했던 것으로 기억한다. 한번은 직접 시를 써오라는 숙제가 있었다. 나름 고심해서 시를 썼는데 ‘0점’을 받았다. 운율(韻律)이 하나도 맞지 않는다는 것이 이유였다. ‘외국에서 와서 이 정도 하면 잘한 것 아닌가’라는 안일한 생각을 갖고 있었는데, 이때 받은 0점을 통해 전환점을 갖게 됐다. 외국인 특혜를 받는 것이 아니라 미국인들과 경쟁해야 하는 상황이라는 것을 알게 됐다. 지금 생각해보면 좋은 경험이었다.

발음도 항상 문제였다. ‘ship(배)’과 ‘sheep(양)’ ‘would(~것)’와 ‘wood(나무)’ ‘sheet(종이)’와 ‘shit(똥)’ 등을 구별 발음하는 것이 너무 어려웠다. 그날의 문제지를 뜻하는 ‘worksheet’라는 표현이 있다. 친구들은 내 sheet 발음이 이상하다는 것을 알고 있었고, 항상 내가 선생님한테 그날의 ‘워크시트’를 달라고 말하라고 했다. ‘worksheet’를 ‘work shit(그놈의 해야 할 것)’을 달라고 말하니 선생님은 당황해했다. 아이들은 이것이 그렇게 웃겼던 것 같다. 당시 친구들은 지금도 나를 만나면 ‘sheet’ 발음을 해보라고 시킨다.

미국 고등학교에서는 한국과 마찬가지로 제2 외국어 수업을 들어야 한다. 영어에도 자신이 없는데 제2 외국어라니. 스페인어와 라틴어, 프랑스어 중 선택해야 하는데 스페인어를 선택했다. 다른 친구들이 제일 많이 듣는 과목이었는데 가장 쉬워서 그런 줄 알았다. 스페인 문화권에서 온 학생이 많아서 그렇다는 것은 나중에 알게 됐다.

스페인어 기초반 수업을 듣기 시작했다. 숫자, 색깔, 동물 등을 표현하는 방법부터 배웠다. 그러다 학기 중반 정도부터는 문장을 만들고 간단한 대화를 배우게 됐다. 학기 말에는 학생들이 스페인어로 장난을 칠 수 있는 수준까지 됐다. 스페인어 수업시간에는 모든 학생들이 무조건 한 문장은 말해야 했다. 질문을 하든 답을 하든지 말이다. 나는 스페인어 시간이 항상 괴로웠는데, 매일 했던 말은 ‘Puedo ir al bano’였다. ‘화장실 갔다 와도 되나요’이다. 매 수업 약 10분간 스페인어로부터 도피할 수 있었다.

언어에 자신이 없으니 성격도 소극적으로 변했다. 아주 쉬운 ‘하우 아 유(how are you)’ 같은 말을 했는데, 다른 사람이 못 알아듣고 ‘익스큐즈 미(excuse me)’라고 하니 목소리는 점점 더 기어 들어갔다. 사람들이 내 말을 이해하기 더 어려워지는 악순환을 낳았다.

말을 트다

내가 말을 트게(?) 된 결정적 계기는 테니스였다. 한국에서부터 테니스를 친 나는 학교 테니스팀에 들어갔다. 운 좋게 선발로 출전하는 선수가 됐다. 하루에 몇 시간씩 같이 테니스를 치며 친구도 사귀게 됐다. 테니스 서브를 할 때는 반드시 현재 스코어를 반대쪽 코트의 상대방이 들리도록 크게 외쳐야 한다. 프로 경기처럼 누가 점수를 매기고 있는 게 아니기 때문이다. 처음 영어로 가장 크게 말해본 것이 스코어를 외치면서다. “러브 피프틴!”

테니스라는 공통 관심사를 가진 동료끼리의 대화는 재미있었다. 서로의 테니스 라켓 자랑, 매일 소리만 지르는 코치 흉보기, 다른 학교 선수들 평가 등. 이때 미국 학생들이 쓰는 비속어도 많이 배웠다.

테니스 성적이 좋으니 학교에서 알아주는 사람이 많아졌다. 점점 자신감이 붙었고, 수업시간에도 더욱 적극적으로 임했다. 그러다 테니스팀 주장으로 선출됐는데, 가장 기분 좋았던 날 중 하루다. 나는 가톨릭 고등학교를 다녔다. 학교 간 테니스 시합이 있기 전 우리 팀은 모두 둥글게 모여 기도하고 시작하는 전통이 있었다. 주장 역할은 이때 대표로 주기도문을 외는 것이다. 그러면 동료들은 끝날 때 “아멘” 하고 코트로 향한다. 신자(信者)도 아니고 영어도 잘하지 못했지만 경기 전 가장 중요한 의식인 만큼 주기도문 연습을 정말 열심히 했다. 주기도문만큼은 원어민 수준으로 욀 수 있다고 자부한다.

대학에 가기 위해 미국의 수학능력시험이라고 불리는 ‘SAT’ 공부를 시작했다. 당시 과목은 총 세 개였다. 영어 독해와 작문, 그리고 수학이었다. 각 800점씩, 만점 2400점의 시험이었다. 수학은 별로 어렵지 않았는데, 문제는 영어였다. 수학을 아무리 잘해도 영어 배점이 1600점이라 영어시험을 못 보면 좋은 점수를 받을 수 없는 체계였다. 공부를 가장 많이 해야 하는 것은 영어 단어였다. 태어나서 처음 보는, 그리고 일상생활에서 사용하지 않는 단어들이 시험에 나오기 때문에 이를 달달 외워야 했다. 한국어는 모르는 단어가 나와도 대충 감을 잡을 수 있는데 어려운 영어 단어는 불가능했다. 미국은 한국과 달리 시험을 여러 번 칠 수 있다. 여러 차례 도전 끝에 원하는 대학에 갈 수 있는 정도의 점수를 받았다. 그때 외운 단어들은 시험 직후 거의 다 까먹었다.

작문의 어려움

대학 생활 역시 영어와의 싸움이었다. 정치와 역사를 공부했는데, 매주 숙제로 읽어야 하는 양이 어마어마했다. 수업은 보통 과목당 한 주에 두 번씩 있었다. 이 중 하루는 교수가 과제로 내준 논문이나 역사 자료들의 배경설명이 있는 날이었다. 다음 시간에는 읽어온 것을 바탕으로 교수와 학생들이 돌아가며 토론하는 형식으로 진행됐다. 처음에는 대충 서론과 결론만 읽고 가면 되겠지 하는 생각을 했다. 몇백 페이지를 며칠 사이 다 읽는 것은 역부족이라고 생각했기 때문이다. 꼼수는 바로 들통이 났다. 토론에 아예 끼어들 수 없었다. 독해속도가 매우 중요한데, 여전히 독해속도는 일반 미국인들에 뒤처졌다. 어쩔 수 없이 시간을 더 투자해 읽고 수업에 가야 좋은 성적을 받을 수 있었다.

전공과목 시험에서는 객관식이 아예 없었다. 짧은 에세이로 답하는 문제 여러 개와 긴 에세이로 답하는 문제 한두 개가 나왔다. ‘블루북’이라고 불린 파란 공책 한 권을 내어주고 여기에 답을 해야 했다. 이렇게 써낸 답변을 교수가 직접 펜으로 수정하고 점수를 매겼다. 오타나 문법 오류가 있는 부분에는 감점이라는 표시의 빨간 동그라미가 그려져 있었다. 주어진 시간 내에 최대한 많은 것을 쓰면서도 문법 오류에 조심해야 했다. 컴퓨터 프로그램으로 작문하면 기본적인 오타나 문법을 잡아줘 수정이 쉽지만, 직접 손으로 쓰는 시험에서까지 이를 요구하는 것은 너무하다는 마음도 들었다. 그동안의 유학 생활을 통해 말하고 소통하는 데 조금 자신감이 생기니 이제는 오류 없는 글을 써야 했다.

일부 과목은 기말고사를 긴 리서치 페이퍼로 대체한다. 이런 과목이 가장 부담됐다. 전체 성적의 약 40%를 차지하는 기말고사 점수가 페이퍼 하나에 달려 있는 것이다. 일반 시험이라면 질문이 무엇인지 알기 때문에 대충 점수를 예상해볼 수 있지만 페이퍼는 결과가 나올 때까지 전혀 알 수 없다. 외국인 입장에서는 아무리 문법을 신경 쓴다고 해도 실수가 나오게 된다. 교수마다 차이가 있지만 문법 오류에 아주 집착하는 교수들이 있다. 내 졸업반 역사 전공과목 교수가 그랬는데, 내용에서 감점을 받는 것은 어쩔 수 없더라도 문법 실수는 없어야겠다는 생각이 들었다. 대학교에는 영문학 전공이나 석사 등이 학생들의 논문 오류를 잡아주는 ‘작문센터(Writing Center)’가 있다. 마지막 페이퍼를 제출하기 전까지 작문센터에서 일하는 분들을 끈질기게 괴롭히던 기억이 난다. 그 교수는 그래도 오류를 잡아내 동그라미를 그려놨다.

대학교 때 영어로 고생한 또 하나의 사례가 있다. 교양과목 하나를 추가로 들어야 하는 상황이었는데 ‘커뮤니케이션-대중 연설’ 과목은 무조건 ‘A’라는 학생들의 평가가 있었다. 다른 학생들이 쉽다고 해서 들었는데 또 한 번 큰 실수를 한 것이었다. 존 F. 케네디와 로널드 레이건 전 대통령 등 유명 인사들의 역사적 연설을 외워서 수업시간에 연설하는 것이었다. 연설문을 가져갈 수는 있지만 이를 읽고 쳐다볼 때마다 점수가 감점이 됐다. 미국 유명 인사들의 연설이 얼마나 잘 쓰인 것인지, 얼마나 고급 영어인지 배울 수 있었지만, 좋은 점수를 받는 데는 실패했다. 미국인 특유의 감정과 강조하고자 하는 부분 모두를 외국인이 따라 하는 것은 쉽지 않은 일이라는 것을 알게 됐다.

문어발식 경영? 박스피?

대학을 졸업하고 난 뒤 나는 한국의 모 영어신문사에 기자로 입사했다. 미국에서 공부했으니 잘할 것이라는 한 선배의 권유로 지원하게 됐다. 영어신문사에 입사하면 한동안 국문으로 작성된 기사를 번역하는 일부터 시작한다. 학교에서 쓰는 ‘에세이’ 방식과 ‘영어기사’에는 차이가 있기 때문에 이를 익히는 과정이다.

입사했을 때는 김영삼 전 대통령이 서거한 때였다. 처음으로 번역했던 기사는 경제적 관점에서 본 김영삼 전 대통령이었다. 김영삼을 ‘YS’라고 부르는데 YS라고 써도 되는지부터 의문이 들었다. 주요 독자인 외국인에게 있어 YS는 JFK처럼 유명한 사람이 아니라 YS라고 계속 쓰는 것보다 모두 Kim Young-sam으로 풀어야 한다고 생각했다.

아직도 기억에 남는 국문 기사 문구가 있다. “김영삼 대통령이 이건희 삼성그룹 회장의 ‘문어발식 확장 경영’에 스톱을 걸었다”는 내용이었다. 번역을 하라니 무조건 직역해야 하는 줄만 알던 시기여서 이 문장을 엄청 고민했다. ‘Octopus like business style’로 할 수는 없는 일 아닌가. 이런 표현은 풀어서 써야 한다는 것을 선배에게서 배웠다. 예를 들어 ‘사업을 다변화하려는’ 등으로 표현해야 한다는 것이었다. 영어로 공부한 것을 영어로 작문하는 것과, 국문으로 생산된 콘텐트를 영문으로 바꾸는 것은 완전히 차원이 다른 일이라는 것을 깨닫게 됐다. 또 한 번 영어의 난관에 부딪힌 것이다.

딜레마는 계속됐다. ‘창조경제’ ‘소득주도성장’ ‘국정농단’ 등은 어떻게 번역할 것인가? 미국에서는 볼 수 없는 단어들이 계속해서 한국 정치권과 언론에 등장했다. 창조경제는 ‘creative economy’, 소득주도성장은 ‘income-led growth’, 국정농단은 ‘meddling in state affairs’ 정도로 번역했던 것 같다. 당시 외국인 에디터들은 이런 단어들이 등장할 때마다 어이없다는 표정을 지었다. 도대체 무슨 뜻이냐는 것이었다. 그래도 다른 방법을 찾지 못해 그대로 기사에 나갔다.

정확성 강조하는 美 고위인사들

영어 기사를 쓰는 데 어려움은 계속 이어졌다. 하나의 예는 ‘박스피’였다. ‘코스피 지수가 어느 정도의 폭 안에 갇혀 벗어나지 못한다’는 뜻인데, 이를 관행적으로 ‘boxpi’라고 써왔다. 새로운 외국인 경제부 에디터가 왔는데 ‘boxpi’라고 쓴 내 기사에 질문이 있다며 불렀다. 박스피를 설명하라고 해서 실컷 설명을 했더니, 그는 “모든 지수는 박스를 어떻게 만드느냐에 따라 다 갇혀 있는 것 아니냐”고 물었다. 그의 논리에 진 나는 “한국에서는 그렇게 표현한다고!”라는 대답만 내놨다. 그는 “박스피는 절대 쓰지 못하겠다”며 ‘Kospi가 boxed in(갇혔다)’이라는 표현으로 고쳤다. 미국에서는 미국의 문화를 바탕으로 한 영어를 공부했는데 이제는 한국 문화를 모르는 사람들에게도 이해가 될 영어를 사용해야 하는 것이었다. 다시 새로운 영어 공부를 하게 됐다.

이후에는 미국에 있는 언론사로 옮겨 영어로 취재해 국문으로 기사를 쓰는 일을 하게 됐다. 미국 정부나 전직 관료들을 인터뷰해 기사화하는 일이었다. 정부 고위직에 있었을수록 보도 내용의 정확성에 집착하는 경향을 보였다. 특히 군(軍) 장성 출신들이 그랬는데, 보도가 나가기 전에 인터뷰 내용을 전문으로 푼 영문과 국문을 보내달라는 부탁을 많이 받았다. 언론사 관점에서는 ‘검열’ 아니냐는 의문이 들 수 있지만 중요한 취재원을 유지해나가기 위해 어쩔 수 없이 보내주는 일이 많았다. 영문 인터뷰 녹취를 푸는 작업은 기자들이 기존 일에 추가로 해야 하는 번거로운 일이었다. 국문으로 인터뷰를 번역하면 끝나는데 굳이 영어로 다시 풀어야 하기 때문이었다.

영문 녹취를 보내주면 이들은 자기가 했던 말 중 실수라고 생각하는 부분과 문법적으로 틀린 부분을 교정 본 뒤 다시 보내줬다. 미국 정부 관료들의 논평을 보도하는 것은 더욱 까다로웠다. 이들은 전문(全文) 직역을 하지 않고 원하는 부분만 발췌, 흥미를 끄는 식의 언론 보도를 매우 싫어했다. 이렇게 깐깐한 사람들을 상대해야 했기에 국문으로 번역하는 데도 고심을 많이 하게 됐다. 한국 언론사 입장에서 보면 비문과 복문이 너무 많은 글을 써야 했다. 그러나 ‘취재원이 한 문장에 말한 것은 모두 한 문장에 다 넣어줘야 오해를 받지 않는다’는 상부의 방침을 따라야 했다. 단어 한두 개나 표현 한두 개가 빠지더라도 정확한 취지와 의미를 전달하면 된다는 생각이었으나 악문(惡文)이더라도 모든 단어를 다 소개해야 하는 새로운 번역의 의미를 배우게 됐다. 미국 내 한반도 전문가들 중에는 한국어를 어느 정도 이해하는 사람도 더러 있다. 이들은 자신이 인용된 국문 기사 번역이 자신의 발언과 다를 경우 공개적으로 비판하거나 번역 실력을 조롱하기도 한다. 번역에 신경을 써야 하는 또 다른 이유였다.

영어는 여전히 어렵다

이와 관련해 기억에 남는 기사가 있다. 도널드 트럼프 대통령과 가까운 것으로 알려진 제임스 리시 당시 미 상원 외교위원회 의원(현 외교위원장·공화당)이 2018년 초 뮌헨안보회의에 참석해 한 발언에 관한 것이다. 당시에는 북한에 대한 제한적 선제타격인 이른바 ‘코피 전략’이 언론에 자주 언급될 때였다. 그는 이런 문제가 회의에서 언급되자 “If this thing starts, it is going to be probably one of the worst catastrophic events in the history of our civilization, but it is going to be very very brief”라고 말했다. “북한에 대한 공격이 발생한다면 이는 문명사상 가장 재앙적인 사건 중 하나가 될 것”까지는 문제없이 번역할 수 있었다. 그러나 뒤에 따라오는 “매우매우 짧을 것”이 문제였다. 고민했던 이유는 이 발언이 외교적 파장을 낳을 수 있고, 정치권에서는 쉽게 나오지 않는 발언이기 때문이었다. “이런 공격이 발생하면 재앙적이지만 이는 매우 짧게 끝날 것”이 맞는지 “이런 공격은 매우 신속하게 이뤄질 것”이 맞는지를 두고 여럿이 모여 고민을 했다. 언론 성향에 따라 이 두 가지 표현이 나뉘었다. 당시 결정은 ‘매우 짧게 끝날 것’으로 내려졌다. 이는 오보라는 주장이 계속 나와 한편으론 불안했다. 추후에 회사 동료 기자가 그를 인터뷰해보니 그 역시 ‘짧게 끝날 것’을 의미한 것이라고 했다. 한숨을 돌릴 수 있었다.

영어로 공부하고 영어로 일하는 생활을 나름 오래했지만 영어는 여전히 어렵다. 매일 미국 신문을 읽지만 두세 번씩 읽어야 이해가 되는 문장이 아직도 있다. 영국의 주간지 《이코노미스트》 기사 같은 글을 나도 쓸 수 있을지는 평생 의문일 것이다. ‘이중 언어 가능자(bilingual)’라는 표현이 있는데 두 언어를 모두 완벽하게 사용하는 사람은 극히 드물다고 생각한다.

최근 들어 한국에서는 문법보다는 회화에 초점을 둬야 한다는 목소리가 커지고 있다. 물론 일리는 있다. 하지만 영어를 공부해 얻는 가장 큰 장점은 언론 매체나 논문 등 다양한 고급 정보를 접하는 것이라 생각한다. 회화를 위해 독해와 작문 능력을 포기하는 것이 아니라 복합적으로 공부해야 한다는 게 개인적인 생각이다. 나에게 있어 영어는 항상 공부해야 하는 짐이자 과제이며, 항상 겸손해야 할 대상이다.

한국인의 원수는 英語?

한국인들은 특히 영어와 관련해 스트레스를 많이 받는다. 초등학교부터 대학교까지 영어는 언제나 필수 과목이다. 영어는 사실상 ‘제2 외국어’이지만 교육과정에서 영어는 당연히 공부해야 하는 것이고 일본어나 중국어, 스페인어 등은 돼야 제2 외국어로 인정해준다.

외국인들은 한국이 다른 아시아 국가와 비교해 영어를 잘하는 편이라고 본다. 일본이나 중국을 여행하면 영어로 소통 가능한 사람이 적어 불편을 겪는 경우가 종종 있지만 한국은 비교적 낫다는 것이다.

이를 뒷받침하는 통계가 있다. ‘시원스쿨’이 만든 프리미엄 시험영어 인터넷 강의 브랜드 ‘시원스쿨랩’은 미국교육평가원(ETS)이 최근 발표한 ‘2018년 전 세계 토플 성적 통계 데이터’ 자료 분석 결과를 지난 6월 말에 발표했다. 한국인의 토플 iBT(internet-Based Test) 성적은 120점 만점에 84점이었다. 168개국 중 공동 75위를 기록했으며 2017년(83점·82위)과 비교해 소폭 상승했다. 중국은 80점으로 109위, 일본은 71점으로 145위에 올랐다. 아일랜드가 101점으로 1위, 오스트리아가 100점으로 2위를 차지했다. 아시아 국가 중에서는 싱가포르(98점·공동 5위)가 가장 높았다. 인도(95점·공동 13위)와 말레이시아(90점·공동 33위), 필리핀(88점·공동 45위)이 뒤를 이었다.

ETS의 토플 성적 통계에 포함된 국가가 168개국이나 된다는 점도 놀랍다. 거의 모든 국가에서 영어를 공부하는 사람이 있다는 뜻이다. 그만큼 영어가 중요하다는 인식이 전 세계에 퍼져 있다는 것이다.

세계경제포럼(World Economic Forum)은 최근 ‘세계에서 가장 강력한 언어 10위’ 통계를 발표했다. 특정 언어를 사용해 여행할 수 있는 나라의 수, 경제활동에 참여할 기회, 다른 사람과 소통할 수 있는 가능성, 지식과 언론 매체를 접할 기회 등을 토대로 점수를 책정했다. 1위는 물론 영어였다. 영어가 모국어인 사람은 4억명, 제2 외국어로 하는 사람은 7억명이다. 영어는 대영제국의 부상(浮上), 그리고 미국이 최대 강대국으로 거듭나며 급속도로 퍼지게 됐다. 국제기구의 공용어가 영어인 점도 큰 몫을 했다. 2위는 중국어(북경어), 3위는 프랑스어, 4위는 스페인어였다. 8위는 일본어였다. 일본어를 모국어로 하는 사람은 다른 언어와 비교해 적은 편이지만 일본의 큰 경제력에 따라 무역 교류 등 기회가 많은 점이 높은 점수를 받게 했다.⊙

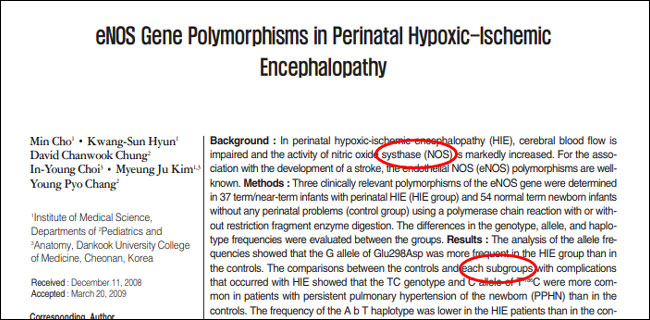

학생들을 포함한 여론이 분노한 또 하나의 이유는 조국씨의 해명이었다. 그는 “우리 아이가 영어를 좀 잘하는 편”이라며 “연구 성과를 영어로 정리하는 데 큰 기여를 했다고 평가한 것 같다”고 했다.

그러자 자유한국당 주광덕 의원은 조모씨의 한영외고 재학 시절 생활기록부를 입수, 그의 영어 과목 성적이 4~8등급이었다고 주장했다. 그의 성적이 중하위권이었다는 것이다. 주 의원은 “조 후보자가 딸이 하도 영어를 잘해 논문 제1 저자가 될 수 있었고 고려대에 입학했다고 해, 생활기록부를 제보받을 때 제보자에게 ‘성적은 어떠냐’고 물었다”고 한다. 제보자는 조모씨가 “영어를 잘한 것이 전혀 아니다”라고 했단다. 주 의원은 조모씨의 국어 등급은 “8~9등급이었다”고도 했다.

|

| 조국 법무부 장관 딸의 논문. 조국 장관이 ‘영어를 좀 잘하는 편’이라는 딸은 논문 초록 첫 문장부터 오타를 냈다. |

기자도 고등학교부터 대학교까지 미국에서 공부를 했다. 조국씨의 해명을 듣고 논문을 읽어봤는데 논문에서 가장 중요하다고 할 수 있는 초록(abstract)의 첫 문장에서부터 오타가 나왔다. ‘일산화질소 합성효소’라는 영어 단어 ‘nitric oxide systhase(NOS)’가 첫 문장에 있었다. 그러나 ‘systhase’가 아니라 ‘synthase’이다. 초록에는 두세 개의 또 다른 문법적 오류도 있었다. 문법뿐만 아니라 내용 자체도 매우 어렵다. 나의 경우 유학 중인 고등학교 때에 이런 글을 작문하거나 번역하지는 못했을 것 같다. 일련의 사태를 보면서 고등학교와 대학교 시절 내 영어 실력을 떠올리게 됐다.

버거킹에서

나는 약 10년간 미국에서 유학했다. 중학교 3학년 때 미국으로 건너가 고등학교와 대학교를 다녔다. 한국에서 초등학교와 중학교를 다니면서 영어를 공부했다. 영어 성적이 나쁘지 않았기 때문에 처음 미국으로 갈 때 큰 두려움은 없었다. 오산이었다. 뉴욕 JFK공항에 도착했는데 스피커에서 나오는 안내 방송, 지나가는 사람들의 대화 모두 알아듣지 못했다. 모든 소리가 소음으로 들렸다.

미국에 간 지 얼마 안 돼 집 근처에 있는 버거킹에 간 적이 있다. 한국에서도 버거킹에 가봤고, 대표 메뉴가 와퍼인 것은 알고 있었다. 한국에서는 관심이 없었는지 영문 표기가 안 돼 있는지 잘 기억이 나지 않았지만, 와퍼의 영어 스펠링이 ‘whopper’라는 것을 처음 알게 됐다. 그때는 혹시 ‘콩글리시’를 하면 어떻게 하나, 실수하면 어떻게 하나 등의 걱정을 많이 할 때였다. 그러다 갑자기 와퍼가 콩글리시 아닌가 하는 생각이 들었다. ‘Who’는 ‘후’라고 발음을 하니 와퍼가 아니라 ‘후퍼’가 돼야 하는 것 아닌가 했다. 당당하게 주문대로 가서 ‘캔 아이 해브 후퍼’라고 말했다. 날 쳐다보고 웃음을 참지 못하던 여자 종업원의 표정이 잊히지 않는다. 나의 좌충우돌 유학 생활은 그렇게 시작됐다.

미국 시골에 있는 작은 고등학교의 수업시간은 모든 게 새로웠다. 한국에 있을 때 미국 드라마나 영화를 자주 접하지 않아 더 그랬던 것 같다. 미국 학교 관련 영화에서나 보던 큰 로커가 나를 위해 제공됐다. 수업은 한 교실에서 똑같은 친구들과 듣는 게 아니라 수업마다 교실을 옮겨 가는 것도 신기했다. 모든 학생이 다 같은 과목을 듣는 게 아니라 대학교처럼 선택해 듣는 체계였다.

‘버슈, 버슈’

수업할 때 항상 궁금한 게 있었다. 누가 재채기를 하면 옆 사람들이 계속 “버슈, 버슈” 하는 것이었다. 재채기한 사람은 “땡큐”라고 답했다. 재채기한다고 핀잔을 주는 것 같다는 느낌은 들었는데, ‘땡큐’라고 답하니 도무지 무슨 뜻인지 이해가 안 됐다. 한국 학생들처럼 어떤 단어의 줄임말이나 속어를 사용하는 것 같았다. 궁금한데 이를 누구한테 물어보는 게 부끄러웠다. 스펠링을 모르니 사전을 찾아볼 수도 없었다. 그러다 나중에 영화에서 좀 천천히 말하는 것을 듣고 ‘버슈’는 ‘블레스 유’(bless you·저런, 몸조심해요)를 빠르게 말한 것임을 알게 됐다. 중세 유럽에서 흑사병이 유행했을 때 사람들이 재채기 증상을 보이다 죽은 데서 유래했다고 한다. 영어만 배워야 하는 게 아니라 새로운 문화를 같이 배워야 한다는 것을 알게 됐다.

유학길에 오를 당시 미국에 대해 갖고 있던 선입견은 하버드대학, 매사추세츠 공대 등 천재들이 모인 나라였다. 수학시간이었다. 선생님이 스케치북에 ‘0.2’라고 적힌 숫자를 보여주자 학생들이 영어로 무언가를 외쳤다. 스케치북을 넘기자 ‘0.5’ ‘0.4’ ‘0.3’ 등 숫자가 계속 바뀌어 나왔다. 학생이 답을 하면 선생님은 계속 숫자를 바꿨다. 도대체 0.2나 0.5 같은 숫자로 무엇을 하려는 것인지 몰랐다. 뭔가 심오한 뜻이 있는 것만 같았다. 몇 분 지나자 학생들이 답하는 것은 0.2를 영어로 ‘10분의 2(two tenth, two out of ten)’라고 말한다는 것을 알게 됐다. 고등학교 수업인데 0.2는 10분의 2라는 것을 배우는 것이었다.

알고 보니 내가 영어를 잘하지 못해 배려하는 차원에서 다른 과목 역시 가장 쉬운 반에 배정해준 것이었다. 이후에는 상급 수학 수업으로 바꾸게 됐다. 수학의 경우 한국에서는 중위권 실력이었으나 미국에서는 ‘천재’ 대접을 받았다. 다른 학생들은 다 계산기로 문제를 푸는데 암산으로 풀기 때문이었다. 어려운 문제도 아니고 단순 곱셈, 나눗셈 문제들이었다. 이유는 잘 모르지만 미국은 중고등학교, 대학교 수학 과정에서 계산기를 무조건 사용하고 이에 의존한다. 실수를 줄이고 항상 정답을 주는 계산기로 공부하는 것이 맞는지, 머리를 사용해 풀어나가는 것이 맞는지는 수학 전공이 아니라 잘 모르겠다.

‘詩 쓰기 0점’

고등학교 영어 수업은 어려웠다. 영문학 최초의 서사시로 알려진 〈베오울프(Beowulf)〉, 중세 영국의 시인 초서가 지은 《캔터베리 이야기》를 읽어야 했다. 이 과목의 성적은 처참했던 것으로 기억한다. 한번은 직접 시를 써오라는 숙제가 있었다. 나름 고심해서 시를 썼는데 ‘0점’을 받았다. 운율(韻律)이 하나도 맞지 않는다는 것이 이유였다. ‘외국에서 와서 이 정도 하면 잘한 것 아닌가’라는 안일한 생각을 갖고 있었는데, 이때 받은 0점을 통해 전환점을 갖게 됐다. 외국인 특혜를 받는 것이 아니라 미국인들과 경쟁해야 하는 상황이라는 것을 알게 됐다. 지금 생각해보면 좋은 경험이었다.

발음도 항상 문제였다. ‘ship(배)’과 ‘sheep(양)’ ‘would(~것)’와 ‘wood(나무)’ ‘sheet(종이)’와 ‘shit(똥)’ 등을 구별 발음하는 것이 너무 어려웠다. 그날의 문제지를 뜻하는 ‘worksheet’라는 표현이 있다. 친구들은 내 sheet 발음이 이상하다는 것을 알고 있었고, 항상 내가 선생님한테 그날의 ‘워크시트’를 달라고 말하라고 했다. ‘worksheet’를 ‘work shit(그놈의 해야 할 것)’을 달라고 말하니 선생님은 당황해했다. 아이들은 이것이 그렇게 웃겼던 것 같다. 당시 친구들은 지금도 나를 만나면 ‘sheet’ 발음을 해보라고 시킨다.

미국 고등학교에서는 한국과 마찬가지로 제2 외국어 수업을 들어야 한다. 영어에도 자신이 없는데 제2 외국어라니. 스페인어와 라틴어, 프랑스어 중 선택해야 하는데 스페인어를 선택했다. 다른 친구들이 제일 많이 듣는 과목이었는데 가장 쉬워서 그런 줄 알았다. 스페인 문화권에서 온 학생이 많아서 그렇다는 것은 나중에 알게 됐다.

스페인어 기초반 수업을 듣기 시작했다. 숫자, 색깔, 동물 등을 표현하는 방법부터 배웠다. 그러다 학기 중반 정도부터는 문장을 만들고 간단한 대화를 배우게 됐다. 학기 말에는 학생들이 스페인어로 장난을 칠 수 있는 수준까지 됐다. 스페인어 수업시간에는 모든 학생들이 무조건 한 문장은 말해야 했다. 질문을 하든 답을 하든지 말이다. 나는 스페인어 시간이 항상 괴로웠는데, 매일 했던 말은 ‘Puedo ir al bano’였다. ‘화장실 갔다 와도 되나요’이다. 매 수업 약 10분간 스페인어로부터 도피할 수 있었다.

언어에 자신이 없으니 성격도 소극적으로 변했다. 아주 쉬운 ‘하우 아 유(how are you)’ 같은 말을 했는데, 다른 사람이 못 알아듣고 ‘익스큐즈 미(excuse me)’라고 하니 목소리는 점점 더 기어 들어갔다. 사람들이 내 말을 이해하기 더 어려워지는 악순환을 낳았다.

말을 트다

내가 말을 트게(?) 된 결정적 계기는 테니스였다. 한국에서부터 테니스를 친 나는 학교 테니스팀에 들어갔다. 운 좋게 선발로 출전하는 선수가 됐다. 하루에 몇 시간씩 같이 테니스를 치며 친구도 사귀게 됐다. 테니스 서브를 할 때는 반드시 현재 스코어를 반대쪽 코트의 상대방이 들리도록 크게 외쳐야 한다. 프로 경기처럼 누가 점수를 매기고 있는 게 아니기 때문이다. 처음 영어로 가장 크게 말해본 것이 스코어를 외치면서다. “러브 피프틴!”

테니스라는 공통 관심사를 가진 동료끼리의 대화는 재미있었다. 서로의 테니스 라켓 자랑, 매일 소리만 지르는 코치 흉보기, 다른 학교 선수들 평가 등. 이때 미국 학생들이 쓰는 비속어도 많이 배웠다.

테니스 성적이 좋으니 학교에서 알아주는 사람이 많아졌다. 점점 자신감이 붙었고, 수업시간에도 더욱 적극적으로 임했다. 그러다 테니스팀 주장으로 선출됐는데, 가장 기분 좋았던 날 중 하루다. 나는 가톨릭 고등학교를 다녔다. 학교 간 테니스 시합이 있기 전 우리 팀은 모두 둥글게 모여 기도하고 시작하는 전통이 있었다. 주장 역할은 이때 대표로 주기도문을 외는 것이다. 그러면 동료들은 끝날 때 “아멘” 하고 코트로 향한다. 신자(信者)도 아니고 영어도 잘하지 못했지만 경기 전 가장 중요한 의식인 만큼 주기도문 연습을 정말 열심히 했다. 주기도문만큼은 원어민 수준으로 욀 수 있다고 자부한다.

대학에 가기 위해 미국의 수학능력시험이라고 불리는 ‘SAT’ 공부를 시작했다. 당시 과목은 총 세 개였다. 영어 독해와 작문, 그리고 수학이었다. 각 800점씩, 만점 2400점의 시험이었다. 수학은 별로 어렵지 않았는데, 문제는 영어였다. 수학을 아무리 잘해도 영어 배점이 1600점이라 영어시험을 못 보면 좋은 점수를 받을 수 없는 체계였다. 공부를 가장 많이 해야 하는 것은 영어 단어였다. 태어나서 처음 보는, 그리고 일상생활에서 사용하지 않는 단어들이 시험에 나오기 때문에 이를 달달 외워야 했다. 한국어는 모르는 단어가 나와도 대충 감을 잡을 수 있는데 어려운 영어 단어는 불가능했다. 미국은 한국과 달리 시험을 여러 번 칠 수 있다. 여러 차례 도전 끝에 원하는 대학에 갈 수 있는 정도의 점수를 받았다. 그때 외운 단어들은 시험 직후 거의 다 까먹었다.

작문의 어려움

|

| 미국 인디애나주립대학 체육대학원의 스포츠커뮤니케이션 수업 모습. 운동선수들도 일반 학생들과 다름없이 강의를 듣는다. 사진은 기사 내용과 관계 없음. 사진=조선DB |

전공과목 시험에서는 객관식이 아예 없었다. 짧은 에세이로 답하는 문제 여러 개와 긴 에세이로 답하는 문제 한두 개가 나왔다. ‘블루북’이라고 불린 파란 공책 한 권을 내어주고 여기에 답을 해야 했다. 이렇게 써낸 답변을 교수가 직접 펜으로 수정하고 점수를 매겼다. 오타나 문법 오류가 있는 부분에는 감점이라는 표시의 빨간 동그라미가 그려져 있었다. 주어진 시간 내에 최대한 많은 것을 쓰면서도 문법 오류에 조심해야 했다. 컴퓨터 프로그램으로 작문하면 기본적인 오타나 문법을 잡아줘 수정이 쉽지만, 직접 손으로 쓰는 시험에서까지 이를 요구하는 것은 너무하다는 마음도 들었다. 그동안의 유학 생활을 통해 말하고 소통하는 데 조금 자신감이 생기니 이제는 오류 없는 글을 써야 했다.

일부 과목은 기말고사를 긴 리서치 페이퍼로 대체한다. 이런 과목이 가장 부담됐다. 전체 성적의 약 40%를 차지하는 기말고사 점수가 페이퍼 하나에 달려 있는 것이다. 일반 시험이라면 질문이 무엇인지 알기 때문에 대충 점수를 예상해볼 수 있지만 페이퍼는 결과가 나올 때까지 전혀 알 수 없다. 외국인 입장에서는 아무리 문법을 신경 쓴다고 해도 실수가 나오게 된다. 교수마다 차이가 있지만 문법 오류에 아주 집착하는 교수들이 있다. 내 졸업반 역사 전공과목 교수가 그랬는데, 내용에서 감점을 받는 것은 어쩔 수 없더라도 문법 실수는 없어야겠다는 생각이 들었다. 대학교에는 영문학 전공이나 석사 등이 학생들의 논문 오류를 잡아주는 ‘작문센터(Writing Center)’가 있다. 마지막 페이퍼를 제출하기 전까지 작문센터에서 일하는 분들을 끈질기게 괴롭히던 기억이 난다. 그 교수는 그래도 오류를 잡아내 동그라미를 그려놨다.

대학교 때 영어로 고생한 또 하나의 사례가 있다. 교양과목 하나를 추가로 들어야 하는 상황이었는데 ‘커뮤니케이션-대중 연설’ 과목은 무조건 ‘A’라는 학생들의 평가가 있었다. 다른 학생들이 쉽다고 해서 들었는데 또 한 번 큰 실수를 한 것이었다. 존 F. 케네디와 로널드 레이건 전 대통령 등 유명 인사들의 역사적 연설을 외워서 수업시간에 연설하는 것이었다. 연설문을 가져갈 수는 있지만 이를 읽고 쳐다볼 때마다 점수가 감점이 됐다. 미국 유명 인사들의 연설이 얼마나 잘 쓰인 것인지, 얼마나 고급 영어인지 배울 수 있었지만, 좋은 점수를 받는 데는 실패했다. 미국인 특유의 감정과 강조하고자 하는 부분 모두를 외국인이 따라 하는 것은 쉽지 않은 일이라는 것을 알게 됐다.

문어발식 경영? 박스피?

대학을 졸업하고 난 뒤 나는 한국의 모 영어신문사에 기자로 입사했다. 미국에서 공부했으니 잘할 것이라는 한 선배의 권유로 지원하게 됐다. 영어신문사에 입사하면 한동안 국문으로 작성된 기사를 번역하는 일부터 시작한다. 학교에서 쓰는 ‘에세이’ 방식과 ‘영어기사’에는 차이가 있기 때문에 이를 익히는 과정이다.

입사했을 때는 김영삼 전 대통령이 서거한 때였다. 처음으로 번역했던 기사는 경제적 관점에서 본 김영삼 전 대통령이었다. 김영삼을 ‘YS’라고 부르는데 YS라고 써도 되는지부터 의문이 들었다. 주요 독자인 외국인에게 있어 YS는 JFK처럼 유명한 사람이 아니라 YS라고 계속 쓰는 것보다 모두 Kim Young-sam으로 풀어야 한다고 생각했다.

아직도 기억에 남는 국문 기사 문구가 있다. “김영삼 대통령이 이건희 삼성그룹 회장의 ‘문어발식 확장 경영’에 스톱을 걸었다”는 내용이었다. 번역을 하라니 무조건 직역해야 하는 줄만 알던 시기여서 이 문장을 엄청 고민했다. ‘Octopus like business style’로 할 수는 없는 일 아닌가. 이런 표현은 풀어서 써야 한다는 것을 선배에게서 배웠다. 예를 들어 ‘사업을 다변화하려는’ 등으로 표현해야 한다는 것이었다. 영어로 공부한 것을 영어로 작문하는 것과, 국문으로 생산된 콘텐트를 영문으로 바꾸는 것은 완전히 차원이 다른 일이라는 것을 깨닫게 됐다. 또 한 번 영어의 난관에 부딪힌 것이다.

딜레마는 계속됐다. ‘창조경제’ ‘소득주도성장’ ‘국정농단’ 등은 어떻게 번역할 것인가? 미국에서는 볼 수 없는 단어들이 계속해서 한국 정치권과 언론에 등장했다. 창조경제는 ‘creative economy’, 소득주도성장은 ‘income-led growth’, 국정농단은 ‘meddling in state affairs’ 정도로 번역했던 것 같다. 당시 외국인 에디터들은 이런 단어들이 등장할 때마다 어이없다는 표정을 지었다. 도대체 무슨 뜻이냐는 것이었다. 그래도 다른 방법을 찾지 못해 그대로 기사에 나갔다.

정확성 강조하는 美 고위인사들

영어 기사를 쓰는 데 어려움은 계속 이어졌다. 하나의 예는 ‘박스피’였다. ‘코스피 지수가 어느 정도의 폭 안에 갇혀 벗어나지 못한다’는 뜻인데, 이를 관행적으로 ‘boxpi’라고 써왔다. 새로운 외국인 경제부 에디터가 왔는데 ‘boxpi’라고 쓴 내 기사에 질문이 있다며 불렀다. 박스피를 설명하라고 해서 실컷 설명을 했더니, 그는 “모든 지수는 박스를 어떻게 만드느냐에 따라 다 갇혀 있는 것 아니냐”고 물었다. 그의 논리에 진 나는 “한국에서는 그렇게 표현한다고!”라는 대답만 내놨다. 그는 “박스피는 절대 쓰지 못하겠다”며 ‘Kospi가 boxed in(갇혔다)’이라는 표현으로 고쳤다. 미국에서는 미국의 문화를 바탕으로 한 영어를 공부했는데 이제는 한국 문화를 모르는 사람들에게도 이해가 될 영어를 사용해야 하는 것이었다. 다시 새로운 영어 공부를 하게 됐다.

이후에는 미국에 있는 언론사로 옮겨 영어로 취재해 국문으로 기사를 쓰는 일을 하게 됐다. 미국 정부나 전직 관료들을 인터뷰해 기사화하는 일이었다. 정부 고위직에 있었을수록 보도 내용의 정확성에 집착하는 경향을 보였다. 특히 군(軍) 장성 출신들이 그랬는데, 보도가 나가기 전에 인터뷰 내용을 전문으로 푼 영문과 국문을 보내달라는 부탁을 많이 받았다. 언론사 관점에서는 ‘검열’ 아니냐는 의문이 들 수 있지만 중요한 취재원을 유지해나가기 위해 어쩔 수 없이 보내주는 일이 많았다. 영문 인터뷰 녹취를 푸는 작업은 기자들이 기존 일에 추가로 해야 하는 번거로운 일이었다. 국문으로 인터뷰를 번역하면 끝나는데 굳이 영어로 다시 풀어야 하기 때문이었다.

영문 녹취를 보내주면 이들은 자기가 했던 말 중 실수라고 생각하는 부분과 문법적으로 틀린 부분을 교정 본 뒤 다시 보내줬다. 미국 정부 관료들의 논평을 보도하는 것은 더욱 까다로웠다. 이들은 전문(全文) 직역을 하지 않고 원하는 부분만 발췌, 흥미를 끄는 식의 언론 보도를 매우 싫어했다. 이렇게 깐깐한 사람들을 상대해야 했기에 국문으로 번역하는 데도 고심을 많이 하게 됐다. 한국 언론사 입장에서 보면 비문과 복문이 너무 많은 글을 써야 했다. 그러나 ‘취재원이 한 문장에 말한 것은 모두 한 문장에 다 넣어줘야 오해를 받지 않는다’는 상부의 방침을 따라야 했다. 단어 한두 개나 표현 한두 개가 빠지더라도 정확한 취지와 의미를 전달하면 된다는 생각이었으나 악문(惡文)이더라도 모든 단어를 다 소개해야 하는 새로운 번역의 의미를 배우게 됐다. 미국 내 한반도 전문가들 중에는 한국어를 어느 정도 이해하는 사람도 더러 있다. 이들은 자신이 인용된 국문 기사 번역이 자신의 발언과 다를 경우 공개적으로 비판하거나 번역 실력을 조롱하기도 한다. 번역에 신경을 써야 하는 또 다른 이유였다.

영어는 여전히 어렵다

이와 관련해 기억에 남는 기사가 있다. 도널드 트럼프 대통령과 가까운 것으로 알려진 제임스 리시 당시 미 상원 외교위원회 의원(현 외교위원장·공화당)이 2018년 초 뮌헨안보회의에 참석해 한 발언에 관한 것이다. 당시에는 북한에 대한 제한적 선제타격인 이른바 ‘코피 전략’이 언론에 자주 언급될 때였다. 그는 이런 문제가 회의에서 언급되자 “If this thing starts, it is going to be probably one of the worst catastrophic events in the history of our civilization, but it is going to be very very brief”라고 말했다. “북한에 대한 공격이 발생한다면 이는 문명사상 가장 재앙적인 사건 중 하나가 될 것”까지는 문제없이 번역할 수 있었다. 그러나 뒤에 따라오는 “매우매우 짧을 것”이 문제였다. 고민했던 이유는 이 발언이 외교적 파장을 낳을 수 있고, 정치권에서는 쉽게 나오지 않는 발언이기 때문이었다. “이런 공격이 발생하면 재앙적이지만 이는 매우 짧게 끝날 것”이 맞는지 “이런 공격은 매우 신속하게 이뤄질 것”이 맞는지를 두고 여럿이 모여 고민을 했다. 언론 성향에 따라 이 두 가지 표현이 나뉘었다. 당시 결정은 ‘매우 짧게 끝날 것’으로 내려졌다. 이는 오보라는 주장이 계속 나와 한편으론 불안했다. 추후에 회사 동료 기자가 그를 인터뷰해보니 그 역시 ‘짧게 끝날 것’을 의미한 것이라고 했다. 한숨을 돌릴 수 있었다.

영어로 공부하고 영어로 일하는 생활을 나름 오래했지만 영어는 여전히 어렵다. 매일 미국 신문을 읽지만 두세 번씩 읽어야 이해가 되는 문장이 아직도 있다. 영국의 주간지 《이코노미스트》 기사 같은 글을 나도 쓸 수 있을지는 평생 의문일 것이다. ‘이중 언어 가능자(bilingual)’라는 표현이 있는데 두 언어를 모두 완벽하게 사용하는 사람은 극히 드물다고 생각한다.

최근 들어 한국에서는 문법보다는 회화에 초점을 둬야 한다는 목소리가 커지고 있다. 물론 일리는 있다. 하지만 영어를 공부해 얻는 가장 큰 장점은 언론 매체나 논문 등 다양한 고급 정보를 접하는 것이라 생각한다. 회화를 위해 독해와 작문 능력을 포기하는 것이 아니라 복합적으로 공부해야 한다는 게 개인적인 생각이다. 나에게 있어 영어는 항상 공부해야 하는 짐이자 과제이며, 항상 겸손해야 할 대상이다.

한국인의 원수는 英語?

한국인들은 특히 영어와 관련해 스트레스를 많이 받는다. 초등학교부터 대학교까지 영어는 언제나 필수 과목이다. 영어는 사실상 ‘제2 외국어’이지만 교육과정에서 영어는 당연히 공부해야 하는 것이고 일본어나 중국어, 스페인어 등은 돼야 제2 외국어로 인정해준다.

외국인들은 한국이 다른 아시아 국가와 비교해 영어를 잘하는 편이라고 본다. 일본이나 중국을 여행하면 영어로 소통 가능한 사람이 적어 불편을 겪는 경우가 종종 있지만 한국은 비교적 낫다는 것이다.

이를 뒷받침하는 통계가 있다. ‘시원스쿨’이 만든 프리미엄 시험영어 인터넷 강의 브랜드 ‘시원스쿨랩’은 미국교육평가원(ETS)이 최근 발표한 ‘2018년 전 세계 토플 성적 통계 데이터’ 자료 분석 결과를 지난 6월 말에 발표했다. 한국인의 토플 iBT(internet-Based Test) 성적은 120점 만점에 84점이었다. 168개국 중 공동 75위를 기록했으며 2017년(83점·82위)과 비교해 소폭 상승했다. 중국은 80점으로 109위, 일본은 71점으로 145위에 올랐다. 아일랜드가 101점으로 1위, 오스트리아가 100점으로 2위를 차지했다. 아시아 국가 중에서는 싱가포르(98점·공동 5위)가 가장 높았다. 인도(95점·공동 13위)와 말레이시아(90점·공동 33위), 필리핀(88점·공동 45위)이 뒤를 이었다.

ETS의 토플 성적 통계에 포함된 국가가 168개국이나 된다는 점도 놀랍다. 거의 모든 국가에서 영어를 공부하는 사람이 있다는 뜻이다. 그만큼 영어가 중요하다는 인식이 전 세계에 퍼져 있다는 것이다.

세계경제포럼(World Economic Forum)은 최근 ‘세계에서 가장 강력한 언어 10위’ 통계를 발표했다. 특정 언어를 사용해 여행할 수 있는 나라의 수, 경제활동에 참여할 기회, 다른 사람과 소통할 수 있는 가능성, 지식과 언론 매체를 접할 기회 등을 토대로 점수를 책정했다. 1위는 물론 영어였다. 영어가 모국어인 사람은 4억명, 제2 외국어로 하는 사람은 7억명이다. 영어는 대영제국의 부상(浮上), 그리고 미국이 최대 강대국으로 거듭나며 급속도로 퍼지게 됐다. 국제기구의 공용어가 영어인 점도 큰 몫을 했다. 2위는 중국어(북경어), 3위는 프랑스어, 4위는 스페인어였다. 8위는 일본어였다. 일본어를 모국어로 하는 사람은 다른 언어와 비교해 적은 편이지만 일본의 큰 경제력에 따라 무역 교류 등 기회가 많은 점이 높은 점수를 받게 했다.⊙

조회 : 7717

Copyright ⓒ 조선뉴스프레스 - 월간조선. 무단전재 및 재배포 금지

'재밋는 英語' 카테고리의 다른 글

| Pronunciation Key &chart (0) | 2020.01.11 |

|---|---|

| barrier of subtitles (0) | 2020.01.08 |

| 년월일 숫자 등 (0) | 2019.10.03 |

| 10字 가지고 놀기 (0) | 2019.10.03 |

| forty 40의, 40개, 40, 40세 -기타 숫자놀이 (0) | 2019.10.03 |